博古的儿子(建国后,博古儿子看望王震,王震用六个字评价其父亲,令人唏嘘)

2025-02-21

浏览量:次

说起博古同志,相信很多人都会回想起著名的电影,《血战湘江》中博古、李德怒斥毛主席的那幕场景......

虽然这部分有电影的一部分艺术加工,但在真实的历史记载中,其实毛主席当时遭受的待遇确实也差不多,所以很多人都认为:和博古、李德交往的时候,是他的至暗时刻。

在那段日子里,毛主席亲眼看着自己领导下的红色政权,亲眼目睹数万好儿郎,如同乞丐一般与龙王比宝,在堡垒对堡垒的攻势中,一个个牺牲。

我们到现在还记得电影中的那个场景,毛主席嘶喊着说:“乡亲们,不要失望,我们打了败仗,对不起你们。对不起你们把孩子送给我们。”

当然,毛主席也曾经多次进行劝谏,例如反对两位领导人与敌人进行硬碰硬,主张与敌人打运动战。可惜,换来的只是一次又一次的驳斥。

甚至,毛主席差点被留下来打游击,差点就没有了后续传奇的四渡赤水。

结合这些历史和影视作品来看,无论是谁只要提起博古,那就会说一声,这是一个坏人,这是一个差点葬送了中国革命的人。

那么这个结论对不对呢?如果这是在国民党的那种氛围中,毫无疑问,这个结论是对的。不管这个人的人品如何,不管这个人后来做了什么,他就是罪人,就应该被枪毙几十次。

但是在共产党人领导下的新中国,对于他的评价绝不能如此武断。

根据资料记载,博古先后有三个儿子,长子叫秦钢,小名叫阿土。次子也叫秦钢,小名叫阿福。取名虽然有点滑稽,但里面其实有一段不为人知的过往。

原来,博古一直忙于工作,以至于忘记自己孩子的名字,所以仓促间取了一个重复的名字。为了区分两个儿子,家人将他们称之为大秦钢和小秦钢。第三子则为秦铁,小名大侠。

话说在建国后,党内对于博古的评价不一,有一些人对于博古有着很强烈的不满,这种不满也传达到了孩子们的身上。

其中,最年幼的秦铁就深受这些言论的困扰,他一直搞不清楚自己的父亲到底是个好人,还是坏人,为什么大家会说自己的父亲危害到了整个中国的革命。

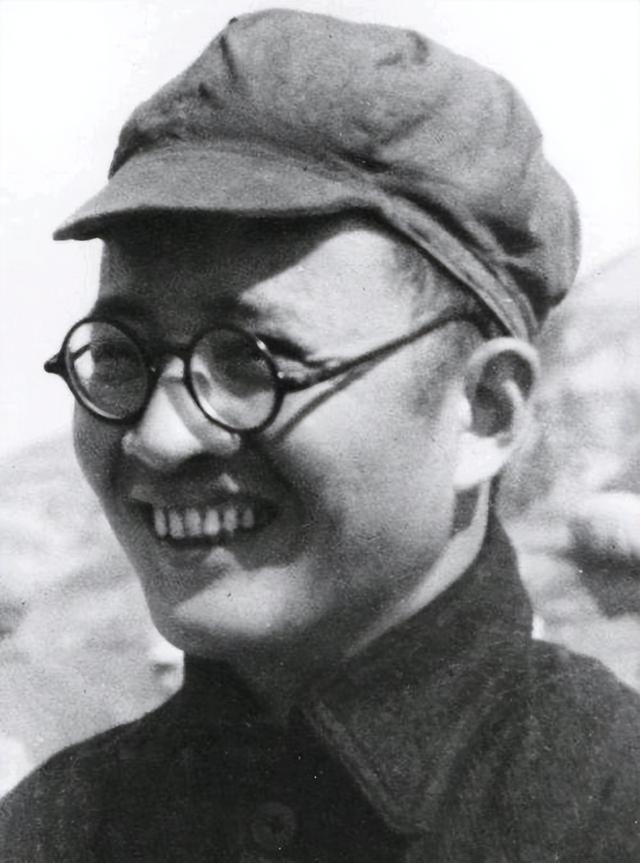

为了弄清楚这一点,秦铁去拜访了一些和他父亲共事的老革命,其中就包括了王震。王震是著名的红二六军团中的红六军团的政治委员,是后来红二方面军极其重要的领导人物之一。

在当年的反围剿战斗中,他荣获了三等红星奖章。后来,他又和军团长肖克一起率领部队西征,为红军长征作出了重大贡献。

可以说,如果要客观的去评价博古的历史,那么作为红军长征历史中的重要人物,王震绝对有发言权。

面对秦铁的疑问,王震思索了片刻,最终语重心长的告诉他:“小铁啊,你爸爸是好人。”然后,王震就没有再说话了。

结合上文的历史来看,好像王震欲言又止,似乎他是在安慰故人的后人。

那么事实真是如此吗?其实,王震的欲言又止,绝对不是说了谎话,而是因为对于博古同志,他也的确是感触良多,毕竟在历史上博古就是一位让人感慨良久的共产党人。

接下来我们回到真实的历史中,去感受下王震的复杂心情。

首先我们得说一句,博古不是一个在大乱中领导共产党人走向胜利的合格领导者,这一点是必须要肯定的,否则我们无法认真对待当年的惨痛教训。

但话又说回来,为何他不是一个合格的领导者,却被推上高位呢?这就不得不说到毛主席的另一大对手王明。

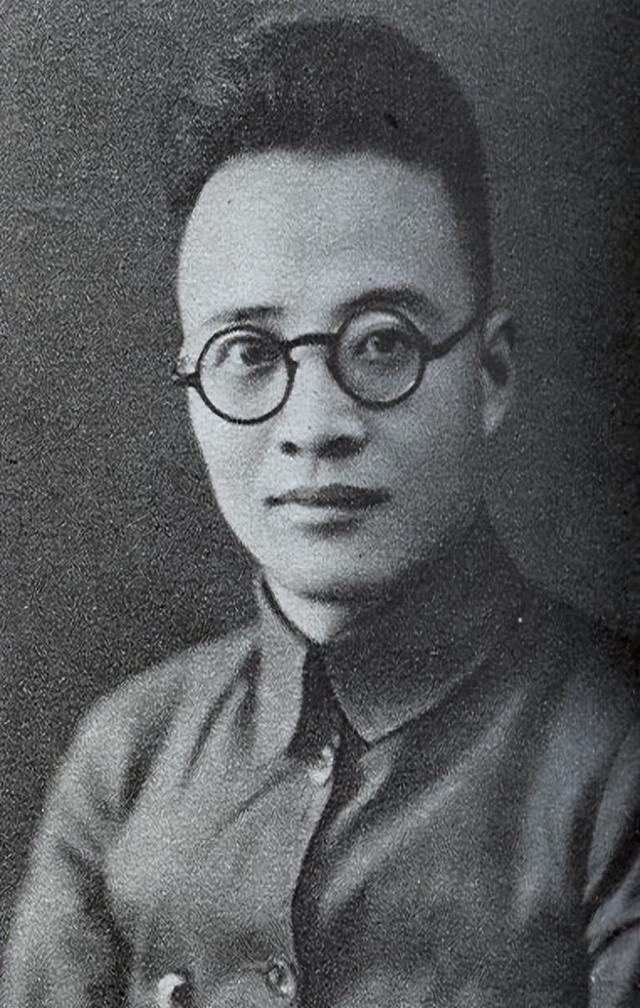

博古的原名叫秦邦宪,1907年出生于江苏无锡的一个书香世家,17岁就参加了革命,19岁不幸被警察厅逮捕。

不过他的革命意志很坚定,百般拷打下也没有任何动摇,最终敌人无奈将其释放。

经历了考验后,博古就在1926年来到莫斯科的中山大学学习,在这里博古给自己取名为博古诺夫,后来被大家统称为博古。

在苏联的那段日子里,博古遇到王明,这个人可了不得,他年轻而且聪明,理论水平也不差,两人一见如故,很快结为好友。

值得注意的是,王明得到了中山大学副校长米夫的特别赏识,后来将其提拔为中山大学的秘书,让他几乎掌握了中山大学党支部的相关实权。

作为被苏联看好的年轻人,王明得到了很大的提升,而骤得高位,王明也担心自己坐不稳位置,所以他提拔了博古作为自己的死党。

后来,博古和王明一直同进退,为了他们共同的理想而奋斗。

期间,他们和李立三进行论战,恰好后来李立山遭到苏联的排斥,于是王明得到重用,被一举将他拉入中共领导核心圈,担任中央政治局常委,而王明也果断提拔博古为共青团中央书记。

再然后,王明谋求中央总书记位置,为此他不允许卢福坦担任总书记,甚至定下不设总书记的规矩,只是成立临时中央政治局,由博古担任总负责人。

也就是说,王明一直都留着总书记的位置给自己,而王明就是他看住这个位置的心腹。至于说王明自己,那自然是去莫斯科躲灾,但为了不放弃权力,通过遥控博古来控制中国革命。

后来的历史大家都知道的,博古一意孤行,拒绝毛泽东的正确意见,一味和李德搞在一起。

但这里得提一句,博古和李德综合来看依旧是了不起的革命者,李德打的菜,但并不意味着他能力菜,只不过他当时的打法不适用于落后的农业国。

而且这里得注意,博古始终坚定相信自己的好友王明,所以在路线上一直排斥毛主席的正确思路,这才有了影视作品中的那段冲突场景。

但说到底,这还是王明和毛主席的斗争。至于说博古,他太年轻了,不懂军事,过于依赖他人,更多的是被利用。

当然站在当时的角度来看,我们还无法得出这个结论,可是随着革命的危机时刻到来,博古的表现越来越像一个革命者。

其一,在反围剿失败后,红军不得不进行长征,李德还在进行错误指挥。在投票的过程中,博古第一次支持了他不愿意接受的毛主席,要求大家听他的。

其二,在遵义会议上,大家一致批判博古的错误行为,博古没有反驳,接受了大家的意见,而且同意由毛主席掌握军事。

其三,在毛主席带领大家走出困境后,国共合作期间,王明再次归来,和毛主席论战,后来他也认为毛泽东是对的。

这一点在当年的论战中起到了极其重要的作用,而王明也最终没有让我党在国共合作的陷阱中中招。随着六届六中全会的谢幕,王明的错误路线灰飞烟灭,而博古则在主席团的合影中和毛主席站在了一起。

再后来,因为经历了对毛主席的不信任,再到后来的绝对信任,博古坚定的认为毛泽东路线是对的,所以他写了大量的文章。其中在1943年在文章中第1个提出了毛泽东旗帜概念。

之后他又脚踏实地,成为了解放区新闻方面最有权威的指挥官之一,深得毛主席的称赞。根据后来的历史记载,博古和毛主席一同被誉为党的新闻事业的奠基人和开拓者,延安新闻纪念馆还为这两人都塑了铜像。

至少从当时的节奏来看,博古已经成为了一个崭新的革命家,他脱去了稚嫩,脱去了不成熟,正在成为新中国未来的政策执行者。

但可惜,1946年他在坐飞机赶往延安的时候,与其他几位同志不幸发生空难,年仅39岁。这就是博古的历史,他的成就说不上伟大,但绝对说不上全错,而这也是王震会有那复杂心态的原因所在。

- 大胆女主播视频在线观看(王秋儿大美女多次出现走光问题,动作太大胆了,还露出了特殊区域)

- 短发女主播有谁(干练短发的主持人,是《广东新闻联播》第一美女吗?)

- 美女主播自己解开胸衣(墨西哥天气预报女主播前凸后翘 英国女主播直播露胸罩)

- 女主播野外磁力(「福利」-新磁力搜索,无限期使用高级线路)

- 女主播酸奶视频(主播强迫精神残疾女孩低俗直播,最新进展)

- 女主播苏恩视频(苏恩休假直播户外,男粉丝“尾随”到三亚,这张面孔是老熟人了)

- 女主播小便视频(网红主播在酒店烧水壶撒尿,长期警示并封号)

- 美女主播小白兔(广西柳州唱功超强的网红主播—兔子牙,真名朱容君)

- 韩国女主播脱内衣视频(韩国音乐节目直播出事故歌手突然脱裤子吓坏观众)

- 女主播露屁屁视频(女主播介绍车型时多次展露裙底,画面太热血沸腾,网友直呼受不了)