一挺(我们天天都用钱,但它在上海话中为何被称为一张、一笼与一挺分?)

2025-02-19

浏览量:次

如今随着科技的发达,我们外出买东西结账时大多都使用手机支付,很少有人用现金,别说是刷卡了,不管金额多少,在手机屏幕上闪现的都是一串串冰冷数字,可以说有的孩子都不知道现在人民币是啥样子了,但在上海话中,不同年代的金额又不同的叫法,你知道吗?

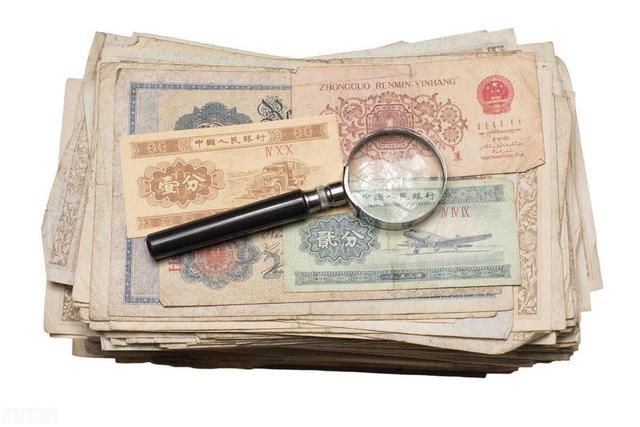

80年代大家的普遍收入都不高,月工资大多只有以两位数为典型的几十元钱,面额最大纸币是十元,由于上面的图案是工、农、兵、知识分子与少数民族群众组成,又叫“大团结”,鉴于当时物价也低,能买很多东西,俗称“一张分”。

而其它像一元、贰元与五元面值的人民币那时也能买很多东西,但与十元相比就逊色,在人们口中还是以“块”相称,这与普通话读法一模一样。而当时同时使用的“一分、二分与五分”面值的纸币也被称作“分”,但与十元钱的“分”不是一个消费概念。

有意思的是:面值一角、贰角与五角面值的纸币除了像普通话里的“一毛”、“两毛”与“五毛”外,俗称“赖(辣)头分”,要是谁拿了上述一沓低面值的纸币去店里买几元钱的东西,也是部分柜台售货员最嫌麻烦的,因为一张张点起来很费劲,还会无意间嘟囔几句。

别看这些低面值的纸币,可是当时学生们平时零花钱的主要构成部分,有时放学时还会被一些马路小混混敲诈拿走的风险,俗称“拗分”。

在亲朋好友面前“挺分”(出手大方摆阔气)的底气来自背后多“爬点分”(努力赚钱)的辛劳,这也是咱普通人的常态,各位说对吗?

到了80年代末,人们收入普遍提高后,月工资数目从当初

两位数(几十元)变成了三位数(一至几百元),十元钱面值的钞票仍然是主流,但“一张分”的叫法逐渐减弱,取而代之的是“一笼分”,也就是由一张张面值十元钱的纸币组成的一百元钱。

到了90年代初,“一笼分”又换作“一挺分”的短暂称呼,随着一百元面值纸币出炉后,人们耳边再也听不到“分”这个熟悉的称呼了,由于百元面值纸币整体是墨绿色,被称为“青皮”,也有部分人称其为“4位老人家”。

现在人们收入不断增加,物价也不断上涨,“分”再也听不到,取而代之的是“米”,例如“一粒米”就是指的一万元钱,从物理角度想象,这由一张张红色“毛爷爷”组成的一粒米份量也太沉了。

以上就是上海话中在不同时代对面值十元与一百元的俗称,尽管现在移动支付便捷,但我觉得有时线下购物时或去银行取现时,还是有必要使用一下现金,这是生活中烟火气的传承,也是对国内货币知识的了解。

若各位对本文有任何建议,欢迎在评论区嘎讪胡。

感谢耐心阅读!

- 大胆女主播视频在线观看(王秋儿大美女多次出现走光问题,动作太大胆了,还露出了特殊区域)

- 短发女主播有谁(干练短发的主持人,是《广东新闻联播》第一美女吗?)

- 美女主播自己解开胸衣(墨西哥天气预报女主播前凸后翘 英国女主播直播露胸罩)

- 女主播野外磁力(「福利」-新磁力搜索,无限期使用高级线路)

- 女主播酸奶视频(主播强迫精神残疾女孩低俗直播,最新进展)

- 女主播苏恩视频(苏恩休假直播户外,男粉丝“尾随”到三亚,这张面孔是老熟人了)

- 女主播小便视频(网红主播在酒店烧水壶撒尿,长期警示并封号)

- 美女主播小白兔(广西柳州唱功超强的网红主播—兔子牙,真名朱容君)

- 韩国女主播脱内衣视频(韩国音乐节目直播出事故歌手突然脱裤子吓坏观众)

- 女主播露屁屁视频(女主播介绍车型时多次展露裙底,画面太热血沸腾,网友直呼受不了)